ボジョレー・ヌーヴォーの人気が低迷しているみたいです。

背景には、日本の貿易構造が変わったからといわれています。

ボジョレー・ヌーヴォーの今昔

ボジョレー・ヌーヴォーとは、フランス・ボジョレー地区でその年に収穫したぶどうを醸造した新酒のワインです。

ボジョレーとは、フランスのブドウ生産が盛んな地域の一つのこと。

ボジョレーヌーボーの種類と飲み方、おすすめのおつまみは? | 季節を代表する、日本のイベントシリーズ

フランスはワイン生産の盛んな地域を数多く抱えています。ボルドーやシャンパーニュ、ブルゴーニュなど…。その中でもボジョレー地方は後発の地域でした。

さて、ヌーヴォーとは「新酒」のことですが、当時はあまり新酒の需要がありませんでした。

そこで後発のボジョレー地域は「初物需要」に絞ってマーケットを開拓しようとします。

結果、パリで大々的なイベントを行ったことで、流行に敏感なパリッ子の心をつかみ、さらには三つ星レストランにも採用されました。

「初物」というブランディングに成功し、瞬く間にフランスでの人気を獲得したのです。

そして、人気はフランスだけに留まらず、アメリカやイタリア、日本などにも広がります。

特に日本での人気は凄まじく、バブル期や2000年代初頭のワインブームの時期には輸入量が大きく伸びました。

しかし、その後の輸入量は減少傾向にあります(グラフ参照)。

2020年11月19日(木)ボジョレーヌーボー解禁!~ボジョレーの消費動向は?他にはどんな商品が売れる?~ | 食未来研究室

背景として、ボジョレー・ヌーヴォーが新酒を出荷するため輸送コストが高く、そのため他のワインと比べて相対的に割高であること、つまり値段に比べて味がそこまで見合っていないということが言われています。

日本人が様々なワインを飲むようになったため、比較的安くて美味しいワインをたくさん飲めるようになった、ということですね。

ただ、他の要因も考えられます。次節で見ていきましょう。

日チリEPAと日欧EPA

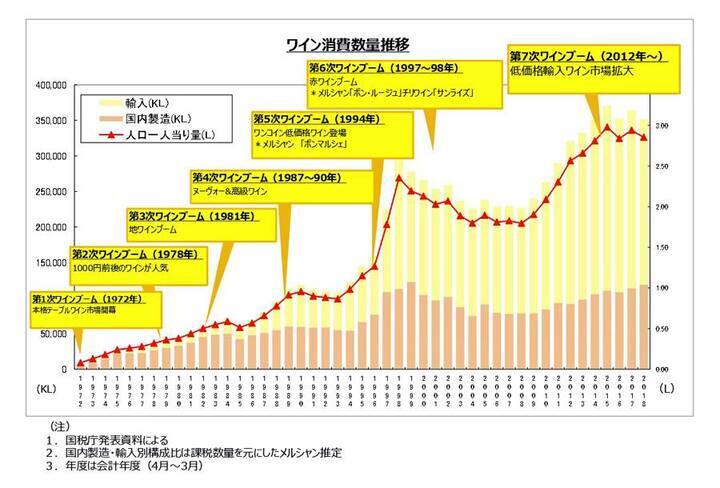

実は近年、ワイン市場ではボジョレー・ヌーボー以外のワインも盛んに消費されるようになっています。

メルシャン統計より

上のグラフからもわかるように、消費量の増加に伴って輸入量が年々増加しています。

そして、こちらが国別の輸入量の推移です。

日本の輸入スティルワインで、チリが4年連続1位に|2019年|ニュースリリース|キリン

圧倒的首位であったフランスが1998年を境に低迷し始め、逆に2007年頃からチリが右肩上がりで上昇し、ついには2016年にフランスを抜いて首位になりました。

この背景には、日本とチリの貿易協定が関係しています。

2007年にチリと日本との間で経済連携協定(EPA)が結ばれました。

EPAとは、関税などの貿易のルールや人やお金の移動に関する国際的な取引のルールを定めたものです。

この日本とチリのEPAでは2007年から12年間でワインにかかる関税を徐々に下げ、2019年4月にゼロにすることが決められました。

チリの気候はブドウ生産に適したもので、近年はヨーロッパから生産者が移住し、最新鋭の設備でワイン醸造を行うなど一大ワイン産地となっています。

そして、チリ産のワインはヨーロッパ産に比べて価格が安く、それでいて美味しいワインが多いので最近ではかなり人気が出ているようです。

一方で、ヨーロッパ産のワインの輸入量はどうでしょうか。

2018年まではチリ産のワインが圧倒的でした(グラフ)。

日本のワイン国別輸入量、日欧EPA影響大。チリにフランス肉薄。額は5年ぶりイタリアがチリを抜く | ノムリエパパのワイン日記~ワイン法って面白い

しかし、2019年にはチリ産のワイン輸入量が減少し、フランスやイタリア、スペインからの輸入量が増加しています。

また、金額別でみるとフランスが他の国々を圧倒しています。

つまり、フランスから高めのワインが多く輸入されているということです。

どうして2019年からフランスなどのヨーロッパ諸国からの輸入量が増えたのか?

それは日本とEUとの間でEPAが2019年に結ばれたからです。

先ほどのチリの例では、12年間かけて関税をゼロにするということでしたが、日欧EPAの場合、当初からワインの関税はゼロに。

それゆえ、今まで高価だったワインも少しお手ごろな価格で入手できるようになりました。

そうなるとわざわざボジョレー・ヌーヴォーに絞らずとも、高価で美味しいフランス産のワインを飲む方がお得だ、と考える人が増えるようになります。

結果的にEUからのワイン輸入量は、2019年は前年度比10%を超える数値を記録しています。

まとめ

国際貿易の中心は長らくGATT、WTOによる普遍的な貿易ルールに基づいたものでした。

しかし、参加する国が増えていき、統一的なルールを決めるのが困難になった結果、現在は二カ国同士、複数国同士のFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)が主流となっています。

日本も2000年代以降、各国とFTA、EPAを結び、貿易関係を深めています。

生産者にとっては他国の安価な商品が流入することで競争が激化することも考えられますが、見方を変えれば市場原理が活性化し、イノベーションにつながる可能性もあります。

また、消費者にとっては今までよりも安く商品が手に入るので、EPAには消費を促し、経済を活性化する効果が期待されています。

TPPをはじめ今後も様々な貿易協定が結ばれていくかと思いますが、大切なことは「誰に、どのようなメリット・デメリットがあるのか」を見極めていくことかと思います。

以上、今回はボジョレー・ヌーヴォーと貿易協定との関係についての解説でした。

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

それでは!

▼過去記事です。

▼stand.fmでも発信してますので、良ければご視聴ください!

▼クリックいただけますと幸いです!よろしくお願いします!